ルート中之島ビル504

- ホーム

- 化学・バイオの特許「あるある」ブログ

化学・バイオの特許「あるある」ブログ

[023] 「おーいお茶 ナチュラルクリア製法2010」特許請求の範囲

2020/03/05おーいお茶 ナチュラルクリア製法2010の特許について、内容を紹介しています。

<公報情報>

特許番号4015631号

発明の名称「容器詰緑茶飲料の製造方法」

特許権者 株式会社伊藤園【請求項1】緑茶葉を70〜100℃の加温水にて抽出する抽出工程、得られた茶抽出液にシリカを添加して茶抽出液中のオリ成分を当該シリカに吸着させる吸着工程、酸処理された珪藻土を用いて珪藻土濾過を行う珪藻土濾過工程、殺菌工程及び容器充填工程を含む容器詰緑茶飲料の製造方法であって、吸着工程では、シリカを添加する茶抽出液を20〜40℃に冷却することを特徴とする容器詰緑茶飲料の製造方法。

でした。「長期保存してもオリを発生しない」「加温販売に適した」容器詰緑茶飲料を製造すること

[022] 日本語の特許明細書を入手する方法

2020/03/04特許番号4015631号

発明の名称「容器詰緑茶飲料の製造方法」

特許権者 株式会社伊藤園

[021] 「おーいお茶 ナチュラルクリア製法2010」の特許

2020/03/03特許明細書を読むコツ

特許明細書の中でも、最初の数ページは比較的読みやすくなっています。

最初の数ページには、

1.技術分野・・・どんな分野に関する発明ですか(見出しのようなもの)

2.背景技術・・・その発明が生まれた背景。つまり、「どんな問題・需要がありましたか?」などが書かれている

お茶の製法特許

商品紹介ページ

技術分野

- 長期保存してもオリを発生しない容器詰緑茶飲料の製造方法

- 加温販売に適した容器詰緑茶飲料の製造方法

どんな問題があったか(概要)

[020] チューハイの表現(サントリーストロングゼロ)

2020/03/02

(サントリーストロングゼロ 特許情報)

特許第4892348号

「Alcohol-dipped material, food or drink using the same and method of producing the same」

図1Aは、市販のチューハイAについてのHPLCのチャートである。

Figure 1A shows the HPLC chart of a marketed chuhai A.

[019] 官能検査とは?

2020/03/01前回の続きです。

今回も、サントリーストロングゼロの特許明細書を参考にしています。

(サントリーストロングゼロ 特許情報)

特許第4892348号

発明の名称:「アルコール浸漬物またはそれを用いた食品もしくは飲料およびその製造方法」[018] レシピ集と考えるとわかりやすい(実施例)

2020/02/29

(サントリーストロングゼロ 特許情報)

特許第4892348号

発明の名称:「アルコール浸漬物またはそれを用いた食品もしくは飲料およびその製造方法」【実施例1】<レモン凍結粉砕浸漬酒の製造>

- 生のレモン果実を後述する凍結乾燥機に投入できるように4つ切りに分割し、

- −196℃の液体窒素を用いて凍結した。

- これを凍結粉砕機に投入し、凍結したまま微粉砕することにより・・・白いさらさらした粉末状の凍結微粉砕物を得た。・・・

- 次に、凍結微粉砕物を40%原料用アルコールに2日間浸漬した(100g/L)。

- 得られた浸漬液を珪藻土を用いてろ過して固形分を除き、

- アルコール40%のレモン凍結微粉砕浸漬酒を得た。

[017] サントリー ストロングゼロ 特許請求の範囲を比較 「wherein」

2020/02/28前回の続きです。

(日本語の特許明細書)

特許第4892348号

発明の名称:「アルコール浸漬物またはそれを用いた食品もしくは飲料およびその製造方法」

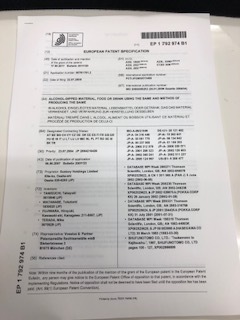

(英語の特許明細書)ヨーロッパの特許です

EP1792974 B

Title of the Invention:「Alcohol-dipped material, food or drink using the same and method of producing the same」

前回は、発明の名称を比較しましたが、今回は、特許請求の範囲(クレームと呼ぶこともある)を比較してみます。

【請求項1】

(a)原料果実および/または野菜の一種以上を凍結し;

(b)凍結物を平均粒径が1μm〜100μmとなるよう微粉砕し;

(c)微粉砕物をそのまままたは解凍してペースト状にしてから、15%〜100%のアルコールに浸漬して浸漬液を得て;そして

(d)浸漬液を添加する

工程を含む、食品または飲料の製造方法。

A method of producing a food or drink, wherein the method comprises the following steps:

(a) freezing one or more fruit(s) and/or vegetable(s) employed as a raw material to provide frozen matter;

(b) microgrinding the frozen matter until an average grain size of the frozen matter is 1 µm to 200 µm to provide microground matter; and

(c) dipping the microground matter in an alcohol having a concentration at which one or more components of the raw material can be extracted to provide an alcohol-dipped material, wherein the microground matter is dipped in the alcohol as it is, or the microground matter is thawed to give a paste which is then dipped; wherein the alcohol having a concentration at which one or more components of the raw material can be extracted is a 15% to 100% alcohol;

(d) providing a food or drink from the alcohol-dipped material.[016] 英文特許でよくある表現 「the same」

2020/02/27- アルコール浸漬物

- それを用いた食品もしくは飲料

- その製造方法

[015] Alcohol-dipped material, food or drink using the same and method of producing the same

2020/02/26

[014] 論文試験対策講座で伝えているたった1つのこと

2020/02/25- 読み手が読みやすいように筋道を立てて書く

- 流れを省略しない

- 答案を見ただけで問題を読み返さなくても内容がわかるように書く

- 導入部分から結論までの流れが素直で、読みやすい