大阪市中央区東高麗橋2-1

ルート中之島ビル504

ルート中之島ビル504

- ホーム

- 化学・バイオの特許「あるある」ブログ

- [009] よく知らない分野の本を選ぶ基準(私的基準ですが)

[009] よく知らない分野の本を選ぶ基準(私的基準ですが)

東京マラソンの一般参加中止が発表されてから、他の大会も次々と中止になっています。

この前、熊本マラソンを走ってきたところですが、次に大会に出るのは暖かくなってからになりそうですね。

そんなわけで、ちょっと暇になってしまったので、自分なりの対策を。

とはいえ、マスクも売っていないし、とにかく自分の免疫力を高めて乗り切るしかないかなと。

不要不急の外出を避けること、とのことですので、事務所にこもって仕事をすることに。

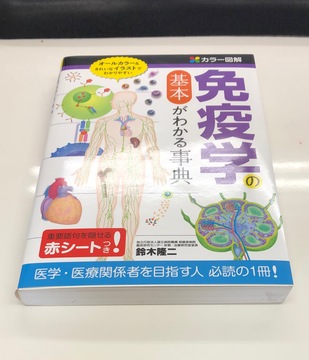

事務所の本棚を見ると、ある本がふと気になりまして。

ちょっと読んでみようかと。

なんでこんな本が手元にあるかと言いますと。

元研究者とはいえ、特許翻訳の仕事で扱う仕事の中には、勉強したことがない分野も多々含まれます。

大学が工学部なので、工学系の本は一度は見たことがあるものが大多数なのですが、医学系になるとなかなかわからないことが多いです。

それでも、だんだん分野間の境界にあたるような技術も増えてきているので、本を読みつつ知識をアップデートしております。

というわけで、事務所には積ん読している本(読んでないんかい)がたくさんありまして。

化学・バイオの本(医学・薬学系も含む)で、よく知らなくて新しく勉強してみようと考えたときに、自分なりに選ぶ基準を作っています。

基準1 写真や図がたくさん書いてあること

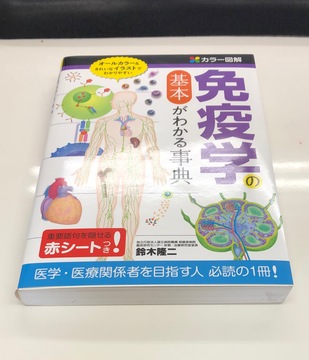

単純に、文章だけで書いてあるよりもわかりやすいからです。上の本も「カラー図解」となっていて、身体のイラストなどが数多く用いられています

基準2 一般向けではなく、専門の人が読む本の入門書であること

普通に知識を得るだけなら、一般向けの本の方がわかりやすいのですが、目的が「特許翻訳に必要な知識を得ること」なので、はじめから専門の人向けの入門書(学習者向けなどもOK)を選ぶようにしています。

上の免疫学の本は、「医療・医療関係者を目指す人 必読の1冊」となっています。

基準3 実験のやり方が具体的に書いてあるような本

実施例、実験例などを訳すときに、どのような手順なのか文章だけではわからないことがあります。

そのときに、実験の手引き書のようなものがあると便利です。

でも、積ん読しとくだけではだめです(当たり前)。

ちょっと読んでみようかと思いまーす。